マンスリーテスト が数回続くと次は組み分けテストです。サピックスオープンもあります。

4年生1月の組み分けテストは5年生のスタートラインが決まりますね。

今からマンスリーテスト への姿勢を作っていきたいと思います。

SAPIXのマンスリーテストでは、社会はテキストを2〜3回裏ページまでよんで、国語は漢字とことわざを日々繰り返し、理科算数はひたすら問題を解き、質問教室に行くなどして、そこそこの点数をとり、上位コースをキープ出切るのだけれど組み分けテストになると、クラスが下がってしまいそう。

組み分けテストで高い点を取れる勉強法はあるのでしょうか。

マンスリーや復習テストは、授業でやった問題と似たものが出題される

なのでSAPIXオープンや組み分けテストで良い成績を取るなら、もっと難しい問題で点を取るしかありません。

なんとなくの理解ではなく、何度も何度も問題を解いてだれかに説明できるくらいの理解が必要です。

算数だと星2つの問題まで完璧にすると、星三つの問題はやらなくても、マンスリーでは偏差値65~、組み分けやサピックスオープンでは62~64。

星三つの問題までこなせそうだったら挑戦してみると(何かきっかけがあるといいのですが)組み分けやサピックスオープンでも偏差値が67~72のあたりをキープ出来る可能性も出てくるようです。

デイリーチェックが作業化しないために

通塾が慣れてくると日々の勉強スタイルも出来上がってくるのですが、

新鮮さがなくなってしまい、作業化してきてしまいます。

(先日の保護者会でも、漢字の練習が作業化しないようにとおっしゃられていました。)

サピックスのデイリーチェックは前回の授業内容が出題範囲となる確認テスト。復習に重きを置いたサピックスの授業内容の定着を測るテストです。平常授業の時に20分前後で行われ、出題範囲は前回の授業内容ですが、授業中に説明がなかった部分も範囲に含まれます。(時間がなくてできなかったとか、半分以上がわかるからとか)つまり、授業で説明のなかった部分は自力で学習する必要があります。

宿題をこなすことが目的ではない

子供は、宿題(先生からの課題)が終わると、「やったー!終わったー!」と言います。しかし、子供によってはそれではデイリーチェックで点数が取れないということがわかってきます。家庭にもよると思いますが、2回は回します。

サピックスの宿題は大量です。そのため、作業のように宿題をしてしまいがち。しかし、それではしっかりとした知識として定着しないんです。課題は自分の頭で考え、解答への筋道を理解してはじめて実力として身につくので、作業のように宿題をこなすとデイリーチェックでは点が取れても、マンスリーテストや組み分けテストではサッパリという状況に陥ります。

狭い範囲の中であれば点数が取れるが、範囲が広くなると点数が取れない。これは解法や答えそのものを丸暗記しているため、暗記量が増えてくるとドンドン頭から消えてしまうからです。

しかも、このケース問題点は日々のデイリーチェックでは点が取れる故に、マンスリーテストや組み分けテストで失敗するまで、ホントは実力が身についていないと気付かない事です。つまり、実力がついていないと気付くまでの勉強に費やした時間は効率的にはとても悪い、ほとんど実力として定着しない勉強時間になってしまうという事です。

基本的にサピックスの宿題はすべてこなす必要はなく、目標はあくまでも中学受験を成功に終わらせること。サピックスが用意してくれている良質な問題の中から、いまの子供に合わせた良いとこ取りをする。そして、作業にならず考えながらこなせる量を与える。これが理想の形。

偏差値が上がらない場合は2パターンに分けられる

・勉強はしているが成績に結びつかない

この2タイプに分けられます。前者の場合は勉強をしておらず、基礎が固まっていないので点数が取れなくて当然。後者の場合は積み重なるべき学力の土台となる基礎が欠けているため、勉強量の割に身についていないと考えられます。

前者の場合は勉強習慣自体がついていないのですから、長い時間の勉強時間に耐えることが出来ません。後者の場合は基礎のどこが欠けているかを理解して、弱点つぶしをしない限りはこの先どこまでいっても成績は上がりません。むしろ、下がります。

そして、この2つのタイプどちらにも効果があるのが、

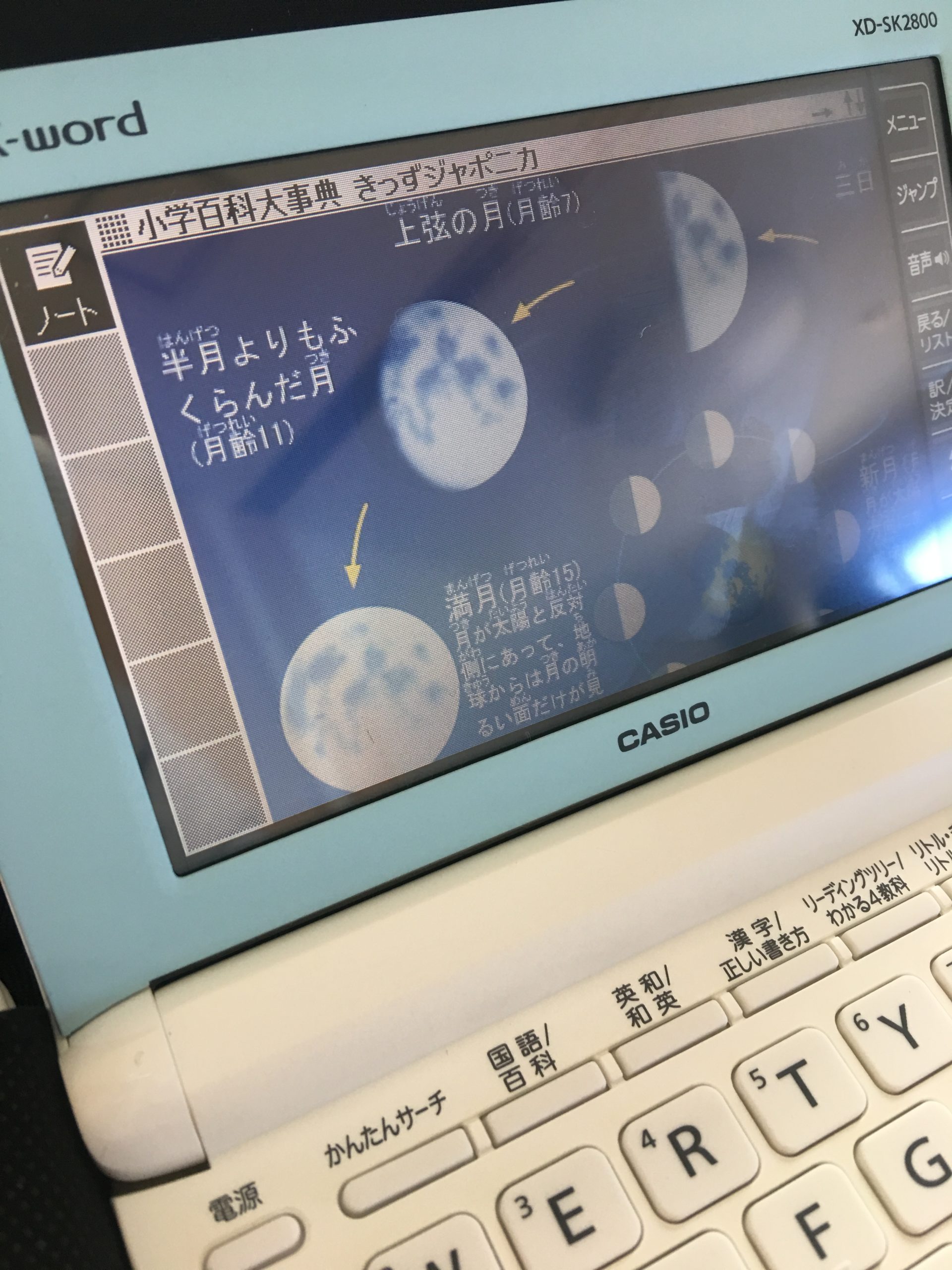

「簡単そうに見える問題集」を使って、今までならったところの復習をする事です。この時選ぶ問題集は本当に簡単なものこそがベストで、文字と文字の間がひろく取ってあるものがよいです。親のエゴで字がびっしり詰まった参考書を使うと逆効果になります。

どうして簡単そうな問題集がいいの?

非常に簡単に見える問題集(説明が大きく分かりやすく書いてある参考書を兼ねているものが良い)で、今まで習った範囲までをテストと同じように時間制限をして、子供に解かせてみる。サピックスでの偏差値が30~40台の子供ほとんどは、親から見て「とても簡単に見える」問題集さえ、満点を取ることが出来ないんです。まさに、簡単な問題=基礎中の基礎で取りこぼしがあるから、サピックスでの勉強が身につかないのです。点数が上がらずモチベーションの落ちている子供の大半は、びっしり詰まった問題や解説を見るとやる気を失って拒否してしまいがち。まずは簡単な問題集を徹底的にできるようになるまで復習します。

そして、薄っぺらで文字と文字の間が広く、問題も少ない問題集なら、今までの勉強範囲に追いつくのにそれほど時間がかからず、満点は取れないとはいえ簡単な問題集ですから、問題の多くはスラスラ解けるはずです。これにより「何だ結構出来るじゃん」と忘れていた感覚と自信を取り戻し、モチベーションも上がってきます。そして、その中にある「出来なかった部分」こそ、まさに子供の学力の積み重ねの足かせとなってきた欠落した基礎。これも、薄い問題集を使うからこそすぐに見つけることが出来きます。あとは、その出来なかった部分を徹底的にわかるまで復習していきます。薄い問題集ですからそれほど時間はかからないはずです。

サピックスの圧倒的な課題量にウンザリしている子供にとっては、サピックスと真逆のことをやるので刺激があるうえに、気持ち良く解ける問題も多いので、けっこう楽しめちゃう。

モチベーションが上がって(戻って?)基礎が固まってくるとサピックスの授業に通ってるだけになっていて、偏差値的にはさっぱりだったお子様も、授業内容で理解できる部分が増えてきて、必然的に成績も上がり、勉強が楽しくなり、授業も楽しくなり→さらに成績が上がりという好循環がうみだされます。

❀とっても参考になる中学受験生のブログはこちら♪